Analizar la frecuencia, las causas, los factores de riesgo, la mortalidad y las secuelas del ictus en los niños ingresados en cuidados intensivos pediátricos (UCIP).

DiseñoAnálisis retrospectivo unicéntrico observacional sobre una base de datos prospectiva.

ÁmbitoServicio de cuidados intensivos pediátricos.

PacientesSe incluyeron los niños entre un mes y dieciocho años ingresados en la UCIP y diagnosticados de ictus.

Variables de interés principalesSe registraron los datos epidemiológicos, clínicos, de diagnóstico y tratamiento, secuelas y mortalidad.

IntervencionesNinguna.

ResultadosSe estudiaron 46 pacientes, de los cuales 29 (63%) presentaron un ictus isquémico, 14 (30,4%) un ictus hemorrágico, 1 (2,2%) trombosis de senos venosos y 2 (4,3%) ictus mixto. Once pacientes (23,9%) sufrían una cardiopatía y 7 (15,2%) estaban sometidos a tratamiento con oxigenación con membrana extracorpórea (ECMO) o asistencia ventricular. El 8,6% de los pacientes fueron tratados con fibrinólisis o trombectomía. Nueve pacientes (19,6%) fallecieron. Los pacientes con cardiopatía y los tratados con ECMO presentaron mayor mortalidad. Veintitrés niños, el 62,1% de los supervivientes, sufrieron secuelas al alta. La secuela más frecuente fue la hemiparesia. Las secuelas fueron significativamente más frecuentes en pacientes que comenzaron la clínica con síntomas motores (76,2%) (p<0,001).

ConclusionesLa frecuencia del ictus isquémico en pacientes pediátricos es mayor que la del ictus hemorrágico. Los pacientes pediátricos que sufren un ictus tienen una elevada mortalidad y una alta tasa de secuelas. Los pacientes con cardiopatía y los tratados con ECMO son los que presentan ictus con mayor frecuencia y tienen mayor mortalidad.

To analyze the frequency, causes, risk factors, mortality and sequelae of stroke in children admitted to the pediatric intensive care unit (PICU).

DesignSingle-center retrospective observational study based on a prospective database.

SettingPediatric intensive care unit.

PatientsChildren between one month and eighteen years of age admitted to the PICU and diagnosed with stroke were included.

Main variables of interestEpidemiological, clinical, diagnostic and treatment data, sequelae and mortality were recorded.

InterventionsNone.

Results46 patients were studied, of whom 29 (63%) had an ischemic stroke, 14 (30.4%) a hemorrhagic stroke, 1 (2.2%) venous sinus thrombosis and 2 (4.3%) mixed stroke. 11 patients (23.9%) had heart disease and 7 (15.2%) were treated with extracorporeal membrane oxygenation (ECMO) or ventricular assist. 8.6% of patients were treated with fibrinolysis or thrombectomy. 9 patients (19.6%) died. Patients with heart disease and those treated with ECMO had a higher mortality rate. 23 children, 62.1% of survivors, suffered sequelae at discharge. The most frequent sequelae were hemiparesis. Sequelae were significantly more frequent in patients who presented with motor symptoms (76.2%) (P<.001).

ConclusionsThe frequency of ischemic stroke in pediatric patients is higher than that of hemorrhagic stroke. Pediatric patients who suffer a stroke have a high mortality rate and a high rate of sequelae. Patients with heart disease and those treated with ECMO are those who present stroke most frequently and have a higher mortality rate.

El ictus es un cuadro neurológico de inicio brusco, de origen vascular por isquemia o hemorragia, que produce un daño cerebral con síntomas que dependen de la zona afectada1. La incidencia en niños es mucho menor que en adultos, salvo en neonatos1-4, siendo de aproximadamente de 2/100.000 niños fuera del periodo neonatal1-4.

Existen varios tipos de ictus: isquémico (disminución del flujo sanguíneo causado por la oclusión o estenosis arterial), hemorrágico (causado por la rotura vascular que produce una hemorragia cerebral), mixto (ictus isquémico que se convierte en hemorrágico) y trombosis de senos venosos.

Fuera del periodo neonatal, los principales factores de riesgo del ictus isquémico en niños son la anemia falciforme, las arteriopatías cerebrales, las cardiopatías, las alteraciones hematológicas protrombóticas, el traumatismo craneoencefálico, las infecciones del sistema nervioso central y la radioterapia para tumores de cabeza y cuello1,4-6.

Los principales factores de riesgo de ictus hemorrágico en la infancia, además de los traumatismos, son las anomalías vasculares, principalmente las malformaciones arteriovenosas, la malformación cavernosa cerebral, y las coagulopatías, principalmente la deficiencia de factorVIII, la deficiencia de proteínaC y la deficiencia de proteínaS1.

La mortalidad del ictus en niños varía entre el 6% y el 18%1,4,7, habiendo disminuido en los últimos años4. Aproximadamente el 10% de los pacientes presentan recurrencia del ictus8, y estos pacientes tienen mayor mortalidad9. Anteriormente se pensaba que el pronóstico de los niños con ictus era mejor que el de los adultos, pero algunos autores han encontrado que los niños más pequeños tienen peor pronóstico que los niños más mayores10.

Entre el 35% y el 60% de los pacientes supervivientes presentan secuelas neurológicas1, siendo las más frecuentes la epilepsia y los déficits motores11,12, seguidas por secuelas cognitivas, del lenguaje y de la audición11.

Estudios en adultos han demostrado que un factor fundamental para mejorar el pronóstico de los pacientes con ictus es la rapidez del diagnóstico y del tratamiento13. En los últimos años, en la Comunidad de Madrid se ha desarrollado el Código Ictus Pediátrico, cuyo objetivo principal es organizar y coordinar la asistencia sanitaria de los pacientes con ictus para conseguir un diagnóstico y un tratamiento precoces14.

La mayor parte de los niños con ictus requieren ingreso en una unidad de cuidados intensivos pediátricos (UCIP)7, y un porcentaje importante de los ictus se desarrollan en pacientes previamente ingresados en estas unidades.

El Código Ictus Pediátrico de la Comunidad de Madrid tiene como objetivo organizar y coordinar la asistencia sanitaria de los niños con ictus. Existe un protocolo común extra e intrahospitalario con un sistema de diagnóstico y activación precoz del código ictus con traslado a un centro de referencia para realizar diagnóstico neurorradiológico y tratamiento médico o quirúrgico precoz15 (anexo 1). Los hospitales de referencia son el Hospital Gregorio Marañón (HGM), el Hospital 12 de Octubre y el Hospital La Paz. En el HGM existe un sistema de recogida de datos prospectivo de los pacientes en quienes se activa el código ictus.

Presentamos este estudio con el objetivo de describir la epidemiología, la clínica, el tratamiento y la evolución de una cohorte de niños con ictus ingresados en la UCIP del Hospital General Universitario Gregorio Marañón de Madrid (HGM) en un periodo de cinco años.

Pacientes y métodosSe realizó un estudio retrospectivo observacional unicéntrico sobre una base de datos prospectiva. El estudio fue aprobado por el comité de ética local. Se incluyeron los niños (de 1mes a 18años) diagnosticados de ictus e ingresados en la UCIP entre el 1 de enero de 2019 y el 12 de diciembre del 2023. Se obtuvo el consentimiento de los padres o tutores. Se excluyeron los pacientes mayores de 18años y los menores de un mes.

Se recogieron los siguientes datos: edad, sexo y antecedentes, datos clínicos (síntomas iniciales, síntomas motores como pérdida de fuerza o movilidad de una extremidad, alteración de la marcha o inestabilidad), convulsión, alteración de la conciencia, cefalea, alteraciones sensitivas, alteración del lenguaje, alteraciones oculares), métodos diagnósticos y tratamiento (radiología intervencionista, fibrinólisis, cirugía) y evolución (mortalidad y secuelas). Los datos fueron recogidos de la entrevista directa con los padres o tutores, los informes de los hospitales y de los servicios de emergencias que trataron inicialmente al paciente y de la historia clínica, y registrados durante el ingreso del paciente en una base de datos específica de ictus pediátrico. En el anexo 1 se recogen las variables del registro de código ictus pediátrico.

El análisis estadístico se realizó con el programa SPSS versión 25 (SPSS Inc, Chicago, EE.UU.). Las variables discretas se expresaron como frecuencia y porcentajes. La distribución de las variables continuas se comprobó con la prueba de Kolmogorov-Smirnov y se expresaron como media y desviación estándar o mediana y rango intercuartílico en función de su distribución. Se utilizó la prueba de chi-cuadrado (χ2) o el test exacto de Fisher para comparar las variables categóricas. Para comparar las variables continuas se utilizaron las pruebas de Kruskal Wallis y U-Mann Whitney. Se consideró significativa una p inferior a 0,05.

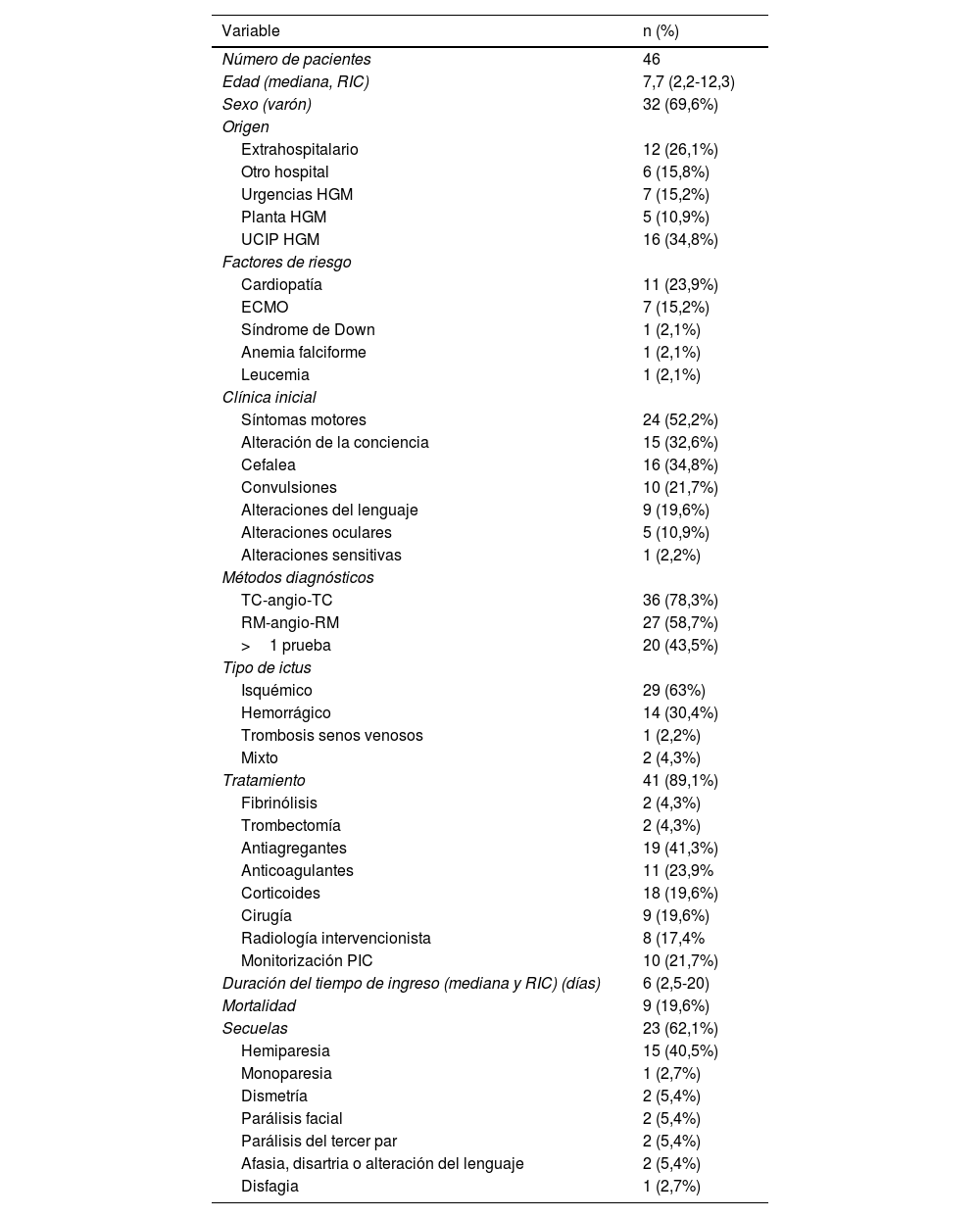

ResultadosLas características de los pacientes, del ictus, del tratamiento y de la evolución se recogen en la tabla 1.

Características de los pacientes, métodos diagnósticos, tratamiento y evolución

| Variable | n (%) |

|---|---|

| Número de pacientes | 46 |

| Edad (mediana, RIC) | 7,7 (2,2-12,3) |

| Sexo (varón) | 32 (69,6%) |

| Origen | |

| Extrahospitalario | 12 (26,1%) |

| Otro hospital | 6 (15,8%) |

| Urgencias HGM | 7 (15,2%) |

| Planta HGM | 5 (10,9%) |

| UCIP HGM | 16 (34,8%) |

| Factores de riesgo | |

| Cardiopatía | 11 (23,9%) |

| ECMO | 7 (15,2%) |

| Síndrome de Down | 1 (2,1%) |

| Anemia falciforme | 1 (2,1%) |

| Leucemia | 1 (2,1%) |

| Clínica inicial | |

| Síntomas motores | 24 (52,2%) |

| Alteración de la conciencia | 15 (32,6%) |

| Cefalea | 16 (34,8%) |

| Convulsiones | 10 (21,7%) |

| Alteraciones del lenguaje | 9 (19,6%) |

| Alteraciones oculares | 5 (10,9%) |

| Alteraciones sensitivas | 1 (2,2%) |

| Métodos diagnósticos | |

| TC-angio-TC | 36 (78,3%) |

| RM-angio-RM | 27 (58,7%) |

| >1 prueba | 20 (43,5%) |

| Tipo de ictus | |

| Isquémico | 29 (63%) |

| Hemorrágico | 14 (30,4%) |

| Trombosis senos venosos | 1 (2,2%) |

| Mixto | 2 (4,3%) |

| Tratamiento | 41 (89,1%) |

| Fibrinólisis | 2 (4,3%) |

| Trombectomía | 2 (4,3%) |

| Antiagregantes | 19 (41,3%) |

| Anticoagulantes | 11 (23,9% |

| Corticoides | 18 (19,6%) |

| Cirugía | 9 (19,6%) |

| Radiología intervencionista | 8 (17,4% |

| Monitorización PIC | 10 (21,7%) |

| Duración del tiempo de ingreso (mediana y RIC) (días) | 6 (2,5-20) |

| Mortalidad | 9 (19,6%) |

| Secuelas | 23 (62,1%) |

| Hemiparesia | 15 (40,5%) |

| Monoparesia | 1 (2,7%) |

| Dismetría | 2 (5,4%) |

| Parálisis facial | 2 (5,4%) |

| Parálisis del tercer par | 2 (5,4%) |

| Afasia, disartria o alteración del lenguaje | 2 (5,4%) |

| Disfagia | 1 (2,7%) |

Se estudiaron 46 pacientes con edad mediana de 7,7años; 32 (el 69,6%) eran varones.

El tipo de ictus más frecuente fue el ictus isquémico, con 29 pacientes (63%), seguido del ictus hemorrágico, con 14 pacientes (30,4%).

Un 30% de los pacientes (14) presentaban factores de riesgo conocidos previo al inicio del ictus. Once pacientes (23,9%) sufrían una cardiopatía y 7 de ellos (15,2%) estaban sometidos a tratamiento con oxigenación con membrana extracorpórea (ECMO) o asistencia ventricular. Otros factores de riesgo se recogen en la tabla 1.

En 12 pacientes (26,1%) la clínica comenzó en ambiente extrahospitalario y en 34 (64,9%) en el HGM, de los cuales en 16 (34,8%) en la UCIP. Los síntomas iniciales más frecuentes fueron los motores, en 24 pacientes (52,2%), la cefalea en 16 (34,8%), la alteración de conciencia en 15 (32,6%) y las convulsiones en 10 (21,7%).

Los métodos diagnósticos más utilizados fueron la TC o la angio-TC en 36 pacientes (78,3%), y la RM o angio-RM en 27 (58,7%). En 20 niños (43,5%) se realizó más de una prueba de imagen (12 en pacientes con ictus isquémico y 8 con ictus hemorrágico).

El 89,1% de los pacientes (41) recibieron algún tratamiento. De los 29 pacientes con ictus isquémico, se realizó fibrinólisis en dos y trombectomía en otros dos. No se realizó fibrinólisis o trombectomía en 6 pacientes porque habían pasado más de 4,5 a 6horas desde el inicio de los síntomas hasta el diagnóstico radiológico de ictus. En otros 6 pacientes no se realizó fibrinólisis o trombectomía por tener menos de dos años y, de acuerdo con el protocolo, no estaban indicadas estas técnicas. En los otros 13 pacientes con ictus isquémico no estaban indicadas estas técnicas debido a las características del ictus. En el anexo 2 se resumen las indicaciones de fibrinólisis y trombectomía.

Nueve pacientes, todos ellos con ictus hemorrágico o mixto, recibieron tratamiento quirúrgico. Ocho niños requirieron radiología intervencionista: 7 por malformaciones arteriovenosas y uno por un aneurisma.

Fallecieron 9 pacientes (19,6%) (7 con ictus isquémico, 1 con ictus hemorrágico y 1 mixto). En 2 pacientes la causa de la muerte estuvo directamente relacionada con el ictus (hemorragia masiva y edema cerebral con muerte cerebral). El resto fallecieron por fallo multiorgánico (5pacientes), fallo hipoxémico (1paciente) y enfermedad fúngica generalizada (1paciente).

La tabla 2 compara las características de los niños con ictus fallecidos con los supervivientes. Los pacientes ingresados en el HGM y en la UCIP, aquellos con cardiopatía y los tratados con ECMO tuvieron una mortalidad significativamente más elevada. La edad de los niños fallecidos (2,2 años [RIC 1,6-7,9]) fue significativamente menor que la de los supervivientes (10,7 años [5,0-13,5]), p=0,010. La mortalidad de los pacientes con ictus isquémico (24,1%) fue mayor que la del resto (11,7%), sin existir diferencias estadísticamente significativas.

Comparación de los pacientes con ictus fallecidos con los supervivientes

| Fallecidos | Supervivientes | p | |

|---|---|---|---|

| Sexo (varón) | 6 (66,6%) | 26 (70,2%) | 1 |

| Edad (< 1 año) | 2 (22,2%) | 3 (8,8%) | 0,250 |

| Cardiopatía | 5 (55,5%) | 6 (19,3%) | 0,025 |

| ECMO | 6 (66,7%) | 1 (2,7%) | <0,010 |

| Origen HGM | 9 (100%) | 19 (51,3%) | 0,007 |

| Origen UCIP | 8 (88,8%) | 8 (21,6%) | <0,010 |

| Ictus isquémico | 7 (77,7%) | 22 (59,4%) | 0,450 |

| Fibrinólisis o trombectomía | 0 (0%) | 3 (8,1%) | 1 |

HGM: Hospital Gregorio Marañón; UCIP: unidad de cuidados intensivos pediátricos.

Veintitrés pacientes (62,1% de los supervivientes) sufrieron secuelas al alta, siendo la hemiparesia la secuela más frecuente. La comparación entre los niños con secuelas y sin ellas viene reflejada en la tabla 3. Los niños con secuelas provenían más frecuentemente del HGM. Los niños que presentaron síntomas motores iniciales presentaron con más frecuencia secuelas que el resto. No existieron diferencias significativas en ninguno de los otros factores.

Comparación de los pacientes con ictus con secuelas y sin secuelas

| Secuelas | Sin secuelas | p | |

|---|---|---|---|

| Sexo (varón) | 14 (66,6%) | 12 (75%) | 0,720 |

| Edad (< 1 año) | 1 (4,7%) | 2 (12,5%) | 0,570 |

| Cardiopatía | 4 (19%) | 2 (12,5%) | 0,680 |

| ECMO | 1 (4,7%) | 0 (0%) | 1 |

| Origen HGM | 14 (66,6%) | 4 (25%) | 0,020 |

| Origen UCIP | 18 (85,7%) | 11 (68,7%) | 0,250 |

| Síntomas motores | 16 (76,2%) | 5 (31,3%) | 0,006 |

| Convulsión | 4 (19%) | 4 (25%) | 0,705 |

| Alteración de conciencia | 8 (38,1%) | 6 (37,5%) | 0,970 |

| Cefalea | 7 (33,3%) | 9 (56,3%) | 0,163 |

| Alteraciones sensitivas | 1 (4,8%) | 0 (0%) | 1 |

| Alteraciones del lenguaje | 7 (33,3%) | 2 (12,5%) | 0,248 |

| Alteraciones oculares | 2 (9,5%) | 1 (6,3%) | 1 |

| Ictus isquémico | 14 (66,6%) | 8 (50%) | 0,310 |

| Fibrinólisis o trombectomía | 3 (14,3%) | 0 (0%) | 0,243 |

| Cirugía | 4 (19%) | 5 (31,3%) | 0,458 |

HGM: Hospital Gregorio Marañón; UCIP: unidad de cuidados intensivos pediátricos.

En nuestra serie el ictus isquémico fue más frecuente que el hemorrágico en los niños que requirieron ingreso en la UCIP. Los pacientes con ictus presentaron una elevada mortalidad y mayor frecuencia de secuelas. Las cardiopatías y el tratamiento con ECMO fueron los principales factores de riesgo de ictus y de mortalidad.

La edad mediana de los pacientes coincide con la referida en otros trabajos4,16. La mayor incidencia de ictus isquémicos en la infancia se encuentra en los niños menores de 5años (0,3/100.000 niños) y en la adolescencia (0,48-0,6/100.000)4,17. En nuestra serie, el 37% de los niños eran mayores de 10años, y el 34,7%, menores de 5 años.

En la mayor parte de las publicaciones los niños presentan mayor incidencia de ictus que las niñas, tal como ocurrió en nuestro caso, sin haber encontrado una causa clara de este hecho4,18 y sin existir diferencias en el pronóstico.

Un elevado porcentaje (63%) de los niños presentaron ictus isquémico. Estos datos coinciden con lo referido en otras series, en las que aproximadamente dos tercios de los niños presentan un ictus isquémico16. Sin embargo, otros autores han encontrado una frecuencia similar entre ambos tipos de ictus18.

Un alto porcentaje (34,6%) de los pacientes estaban ingresados en la UCIP, siendo muchos de ellos niños con cardiopatía y tratamiento con ECMO. Aunque la frecuencia es variable7,19, alrededor del 30% de los ictus ocurren en niños con cardiopatías congénitas, siendo los procedimientos hemodinámicos y la cirugía cardiaca las situaciones de mayor riesgo4. La incidencia de ictus isquémico en niños con cardiopatía es de 132/100.000, cifra que aumenta hasta 1.380/100.000 en las cardiopatías univentriculares20. En nuestra serie, el porcentaje de pacientes con ictus que presentaban cardiopatía (23,9%) es algo más elevada que la referida por otros autores, probablemente porque nuestro centro es de referencia nacional de cardiopatías complejas en niños. Los principales factores que influyen en el riesgo de ictus en los niños con cardiopatía son la alteración endotelial y la formación de trombos por alteraciones del flujo y canalizaciones vasculares20, produciéndose embolias a través de cortocircuitos derecha-izquierda. Las cardiopatías también aumentan el riesgo de ictus hemorrágico, debido principalmente al tratamiento anticoagulante que reciben muchos de estos pacientes20.

El tratamiento con ECMO supone un riesgo importante de ictus isquémico y hemorrágico, con elevado porcentaje de secuelas21. El circuito extracorpóreo y la utilización de catéteres de gran calibre son factores de riesgo de producción de trombos y de embolismo cerebral. Por otra parte, la anticoagulación administrada para mantener permeable el circuito de ECMO aumenta el riesgo de sangrado sistémico y de hemorragia cerebral21. Se estima que el 7,6% de los pacientes pediátricos sometidos a ECMO sufre un ictus hemorrágico, y el 5,8%, un ictus isquémico21. En una publicación que analiza 3.517 pacientes sometidos a ECMO tras cirugía cardiaca, el 12% sufrieron un ictus, siendo más frecuente el ictus hemorrágico21. En nuestra serie, el 15,2% de los niños con ictus estaban tratados con ECMO. De ellos, el 71,4% sufrieron un ictus isquémico. Los niños pequeños tratados con ECMO son los que tienen un riesgo más elevado de ictus isquémico o hemorrágico (33%)1. En nuestra serie, la edad media de los niños con ECMO que sufrieron un ictus fue de 2,2años.

Los métodos diagnósticos más utilizados en nuestros pacientes fueron el TC, la angio-TC y la RM. La RM es mejor que la tomografía computarizada (TC) para detectar la isquemia6. La angio-TC puede ser una alternativa en algunos pacientes6.

En los pacientes críticos el diagnóstico del ictus es más complicado, porque la sintomatología clínica y la exploración física pueden estar enmascaradas por la alteración del estado de conciencia y por el tratamiento con fármacos sedantes, anestésicos y relajantes musculares. Por otra parte, la RM es complicada de realizar en los pacientes críticos, fundamentalmente en los tratados con ECMO.

La eficacia de los tratamientos en el ictus para evitar secuelas neurológicas depende en gran medida de la rapidez de instauración2-25. En el ictus isquémico es importante valorar el tratamiento precoz con trombectomía y fibrinólisis, y en el ictus hemorrágico, la necesidad de cirugía. Muchas publicaciones en adultos y alguna pediátrica han demostrado que la fibrinólisis intravenosa mejora el pronóstico del ictus isquémico6,22. La trombectomía en la oclusión de grandes vasos también ha demostrado ser superior al tratamiento conservador, consiguiendo una elevada supervivencia y un porcentaje bajo de complicaciones5,23,24.

Solamente el 8,6% de nuestros pacientes fueron tratados con fibrinólisis o trombectomía, y todos ellos sobrevivieron. Este bajo porcentaje fue en parte debido al retraso diagnóstico en algunos pacientes, coincidiendo con lo referido por otros autores23. Por otra parte, en algunos pacientes se descartaron la trombectomía o la fibrinólisis por ser menores de dos años3, aunque algunos autores han realizado estos tratamientos en niños menores de esta edad con buenos resultados26, lo que obliga a replantear los límites de aplicación en nuestro protocolo.

El tiempo para llegar al diagnóstico es también decisivo en el ictus hemorrágico para poder realizar un tratamiento quirúrgico precoz1. Por todo ello, el diagnóstico y el tratamiento precoces son objetivos fundamentales de los protocolos de ictus pediátrico25.

El ictus es una de las diez primeras causas de mortalidad de la infancia27. Entre el 6% y el 8% de los niños con ictus fallecen durante su ingreso hospitalario7,28, y del 2,6% al 5% después del alta15. En nuestro estudio la mortalidad fue más elevada (19,6%), pero el 66,7% de los fallecidos se encontraban en tratamiento con ECMO. En el registro de la Extracorporeal Life Support Organization (ELSO) el 12% de los 3.517 niños con cardiopatía tratados con ECMO presentaron un ictus, y estos tuvieron una mortalidad del 72%21, coincidiendo con nuestros datos.

El 55,5% de los pacientes fallecidos presentaban una cardiopatía. Otros autores han encontrado que el 30% de los niños fallecidos por ictus tenían cardiopatía congénita29.

La causa más frecuente de mortalidad en nuestros pacientes fue la enfermedad de base con desarrollo de fallo multiorgánico. Solamente en dos niños la mortalidad estuvo directamente relacionada con el ictus. Una de las causas de mortalidad del ictus es el edema maligno30, que presentó solo uno de nuestros casos.

Las secuelas en el ictus pediátrico también son muy frecuentes. Entre el 35% y el 65% de los niños quedan con déficit neurológico persistente3,16, coincidiendo con lo observado en nuestra serie.

La hemiparesia es la secuela más frecuente, y el porcentaje de pacientes que la sufren varía entre el 45% y el 65%1,4,11. El 39% de los niños con ictus sufren problemas del neurodesarrollo, más frecuentemente los que presentan ictus isquémico1. También se han descrito alteraciones cognitivas y emocionales, trastornos del comportamiento y depresión11,12,31.

Nuestro trabajo tiene algunas limitaciones. Es un estudio unicéntrico. Hubiera sido mejor haber analizado los datos de los tres centros de referencia de la Comunidad de Madrid, para conocer la incidencia real de ictus que requiere cuidados intensivos pediátricos. El estudio se ha realizado en la UCIP de un hospital de referencia para niños con cardiopatías complejas, lo que influye en las características de los pacientes, en su evolución y en la mortalidad. Por lo tanto, nuestros resultados no se pueden generalizar a otras UCIP de características diferentes.

El tamaño de la muestra es pequeño, lo que limita su potencia estadística y no permite analizar aspectos como la eficacia de los tratamientos. Existen pocos trabajos previos en niños con ictus, y la mayoría de ellos con escaso número de pacientes, por lo que son necesarios estudios multicéntricos prospectivos amplios en niños. Por otra parte, no se han recogido otras variables complementarias, como las alteraciones y la asistencia respiratoria, y las complicaciones hemodinámicas, infecciosas, metabólicas y renales que pueden haber influido en la evolución de los pacientes.

A pesar de estas limitaciones, nuestro estudio es, en nuestro conocimiento, el primero en nuestro país que analiza las características, el tratamiento y la evolución de los ictus pediátricos que requieren cuidados intensivos pediátricos.

Concluimos, de acuerdo a nuestros resultados, que la frecuencia del ictus isquémico fue mayor que la del ictus hemorrágico. Pocos niños con ictus isquémico recibieron tratamiento con trombectomía o fibrinólisis. Los niños que sufrieron un ictus tuvieron una elevada mortalidad y una alta tasa de secuelas. Los pacientes con cardiopatía y los tratados con ECMO fueron los que presentaron ictus con mayor frecuencia y los que tuvieron mayor mortalidad.

FinanciaciónLos autores declaran no haber recibido ninguna financiación para realizar el estudio.

Contribución de los autoresJavier Zorrilla Abad: recogida y análisis de datos, búsqueda y análisis bibliográfico, redacción y revisión del texto.

Débora Sanz Alvarez: recogida y análisis de datos, redacción y revisión del texto.

Gema Manrique Martín: análisis estadístico, redacción y revisión del texto.

Laura Herrera Castillo: recogida de datos, redacción y revisión del texto.

Jesús López-Herce Cid: diseño y dirección del estudio, análisis e interpretación de los datos, redacción y revisión del texto.

María Vázquez López: recogida de datos, revisión del texto.

Ana Jové Blanco: recogida de datos, revisión del texto.

Conflicto de interesesLos autores declaran no tener ningún conflicto de intereses.

A los miembros del Código Ictus Pediátrico que han participado en la recogida de datos y tratamientos de los pacientes, y a los médicos y enfermeras del Servicio de Cuidados Intensivos Pediátricos que han colaborado en el tratamiento de los pacientes y en la recogida de datos.

María Vázquez López, Sección de Neurología Pediátrica; Ana Jové Blanco, Sección de UrgenciasPediátricas; Débora Sanz Álvarez, Servicio de Cuidados Intensivos Pediátricos; Jesús López-Herce Cid, Servicio de Cuidados IntensivosPediátricos. Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid, España.