Editado por: Federico Gordo. Medicina Intensiva del Hospital Universitario del Henares (Coslada-Madrid)

Última actualización: Mayo 2025

Más datosEl abordaje de la seguridad del paciente (SP) y la gestión del riesgo en el ámbito de la atención sanitaria han ido adaptándose a diferentes modelos conceptuales, adoptados de diferentes industrias. Actualmente, la SP deja de anclarse a los modelos más clásicos y evoluciona hacia una visión comprensiva (e innovadora) de todos los elementos clave y agentes involucrados en esta dimensión esencial de la calidad asistencial. Por esta razón esta revisión narrativa tiene como objetivo analizar los enfoques que a lo largo del tiempo han nutrido la SP y ofrecer una visión holística e integradora que permita a los profesionales, pacientes y organizaciones reentender esta ciencia, poder actuar en nuestro entorno inmediato y aumentar el conocimiento. Porque aunque existen experiencias en el ámbito sanitario de la aplicación de los nuevos paradigmas de la SP, todavía existen cuestiones que resolver antes de integrarlas y aplicarlas en el mundo real.

Both patient safety and risk management in the healthcare field have adjusted to a diversity of conceptual models arising from different industries. Nowadays, patient safety should not be anchored to the most classical models but should be complemented by innovative advances that allow for a comprehensive view of all the key elements and the participation of the agents involved in this essential dimension of healthcare quality. This narrative review aims to analyze the approaches that have nurtured the science of safety over time and to offer a holistic and integrative vision that allows professionals, patients, and organizations to understand how we can move forward in achieving a risk-free healthcare system or at least, make it safer. Although there are experiences in the healthcare field of the application of the new paradigms of safety, there are still many pending questions to be solved before integrating and applying them in the real world.

Los profesionales que gestionan la seguridad del paciente (SP) necesitan marcos de referencia para poder desarrollar su labor asistencial. Para ello podría ser útil revisar los paradigmas clásicos de la Seguridad y asomarse a otros nuevos para concluir (probablemente) que la intersección de estos podrían ser el punto más beneficioso para nuestros pacientes1.

Es conocido que la atención sanitaria, y especialmente la práctica de la medicina intensiva, es cada vez más compleja2. En este aspecto influyen factores generales y específicos. Los primeros son comunes a muchas especialidades (por ejemplo, el envejecimiento y la comorbilidad)3. Los segundos, aunque no son exclusivos de nuestra especialidad, toman más relevancia en nuestro entorno. Por ejemplo, el espacio físico, el factor humano —incluida la carga cognitiva—, la variabilidad de los procesos y, por supuesto, la influencia de la tecnología, que ha permitido importantes avances y mejoras en los resultados, pero también ha aumentado los riesgos relacionados con la atención sanitaria4. Asociado a este aspecto, cada vez se manejan más datos que se traducen en un incremento de la información disponible, lo que limita la capacidad de los profesionales en su interpretación y toma de decisiones5. El equilibrio de estos factores y la dificultad de comprender la forma de interacción entre ellos dificultan el trabajo de los gestores de la SP6. Otro desafío añadido para los gestores de la SP es su propia estructura conceptual, donde intervienen ideas de otras disciplinas como la psicología, la ingeniería, la física o la sociología7. Esto, que a simple vista pudiera parecer una desventaja, incrementa los resortes donde se apoya el profesional que gestiona la SP.

Mencionadas estas particularidades de la SP, podría ser de ayuda para el profesional contextualizar (también históricamente) las herramientas disponibles para gestionar la SP desde la perspectiva de los tres paradigmas principales asociados a la gestión del riesgo: 1)las teorías sobre el cumplimiento de la seguridad; 2)las teorías basadas en la cultura de la seguridad, y 3)las teorías que se asientan en la resiliencia organizativa8.

Teorías sobre el cumplimiento de la SeguridadLas teorías sobre el cumplimiento de la Seguridad aparecen a principios del sigloxx. Son las más simplificadoras. Parten de la premisa de que los sistemas están bien diseñados y que son los comportamientos de las personas que trabajan en ellos los que tienen que ser controlados y adaptados. Desde esta perspectiva, la Seguridad considera que todos los accidentes pueden entenderse científicamente. El máximo exponente es la escuela del Taylorismo. Esta escuela visualiza las tareas como una secuencia de pasos, estandarizados, bien ajustados a procedimientos de trabajo que sustentan la eficiencia, la calidad y la seguridad de los sistemas de trabajo. Estas secuencias no son cuestionables. La formación de los profesionales y la supervisión son los elementos clave para la mejora de la seguridad9. Cercana a esta idea se encuentra la creación de protocolos y procedimientos normalizados de trabajo y la eterna tensión sobre la adherencia a los mismos10.

Dentro de este enfoque aparece la conocida Teoría del Dominó sobre la causalidad de los incidentes en la que se establece una secuencia lineal entre los factores que influyen en su aparición y el desenlace indeseado. Y asociada a la anterior está la ley de Heinrich, que tiene dos principios fundamentales: 1)por cada accidente grave hay 29 accidentes menores y 300 incidentes sin lesiones, sugiriendo que al analizar incidentes menores se pueden evitar los más graves; 2)causalidad de accidentes: el 88% de los accidentes son causados por actos inseguros, el 10% por condiciones inseguras y el 2% por causas inevitables. Ambas teorías comparten que los actos y las condiciones inseguros son las principales causas de accidentes11. En este modelo la seguridad se prescribe desde la dirección y se recompensa o castiga a los trabajadores en función del cumplimiento o no de las normas. Esta aproximación del error enfocado en la persona con una cultura punitiva ha sido el estándar en las organizaciones sanitarias hasta hace unos años, y todavía persiste en algunas organizaciones12.

Teorías basadas en la cultura de la seguridadLa cultura de seguridad se ha definido como el patrón integrado del comportamiento individual y colectivo de una organización, basado en las creencias y valores compartidos, que persiguen minimizar el daño a los pacientes13. Las organizaciones con una cultura de seguridad positiva se caracterizan por una comunicación basada en la confianza mutua, que comparten la importancia de la seguridad y confían en la eficacia de las acciones preventivas14. La cultura de seguridad puede medirse en las organizaciones sanitarias e identificar la posición de la organización en la escala de madurez de la cultura de seguridad desde estadios patológicos a estadios generativos en base a la confianza, la responsabilidad y el conocimiento compartido15. La cultura de seguridad se ha relacionado con la tasa de eventos adversos, aunque son necesarios estudios más profundos para entender dicha relación, teniendo en cuenta la complejidad del entorno16,17.

El profesional es el elemento central de la cultura de una organización, siendo esencial para la gestión del trabajo y no solo un recurso para llevarlo a cabo. El enfoque de este paradigma se basa en fomentar o disuadir de ciertos comportamientos en los profesionales que se asocian con situaciones seguras o inseguras. Se incorporan técnicas de modificación de la conducta desarrolladas por la psicología del aprendizaje y programas como el Safety Training Observation Program (STOP), destinado al aprendizaje de habilidades para la observación de los trabajadores, el refuerzo de las prácticas seguras y la corrección de los actos y condiciones inseguras18 (ejemplos prácticos asociados a este paradigma podrían ser el uso del listado de verificación en los programas de bacteriemia zero19 o los análisis aleatorios de seguridad en tiempo real20) o los programas «Hearts & Minds» concienciando a los profesionales de la importancia y la responsabilidad individual en la seguridad, que recientemente se han trasladado a la atención sanitaria21. Estos programas tienen en común que hacen partícipes a los profesionales en la construcción de la seguridad y se diferencian en hacer hincapié en la obtención de ciertas habilidades de observación o poner el acento en cambios culturales.

En el paradigma de la cultura es inevitable mencionar el clima de seguridad. Este permite conocer las percepciones que los profesionales tienen sobre las expectativas e importancia de la seguridad en las organizaciones. Este clima puede elevarse con la visibilidad del compromiso de la dirección con la seguridad, la gestión equilibrada del conflicto productividad/seguridad, alineando las políticas de seguridad con las buenas prácticas y con el concepto de cultura justa (responsabilidad compartida del sistema y de los profesionales)22. El clima de seguridad se ha relacionado con la incidencia de eventos adversos como los errores de medicación23.

Finalmente, este paradigma no considera su eje central la evitabilidad absoluta de los incidentes, salvo como un objetivo aspiracional, sino como el fomento de la motivación intrínseca, la prevención participativa, la medición del desempeño y liderazgo que favorecen el compromiso de los profesionales para la mejora de la seguridad del paciente24.

Teorías sobre la resiliencia organizativaEstas teorías incorporan varios conceptos: 1)la complejidad de los sistemas (p.ej., una organización sanitaria, un hospital o un Servicio) donde las interacciones entre los componentes (p.ej., los profesionales) producen resultados no controlables a priori; 2)la flexibilidad de los sistemas y su capacidad de adaptación (y recuperación después de verse tensionados), y 3)la interacción entre la tecnología y los profesionales. Dentro de esta teoría, las personas no son el problema, sino que sufren las consecuencias del entorno de trabajo.

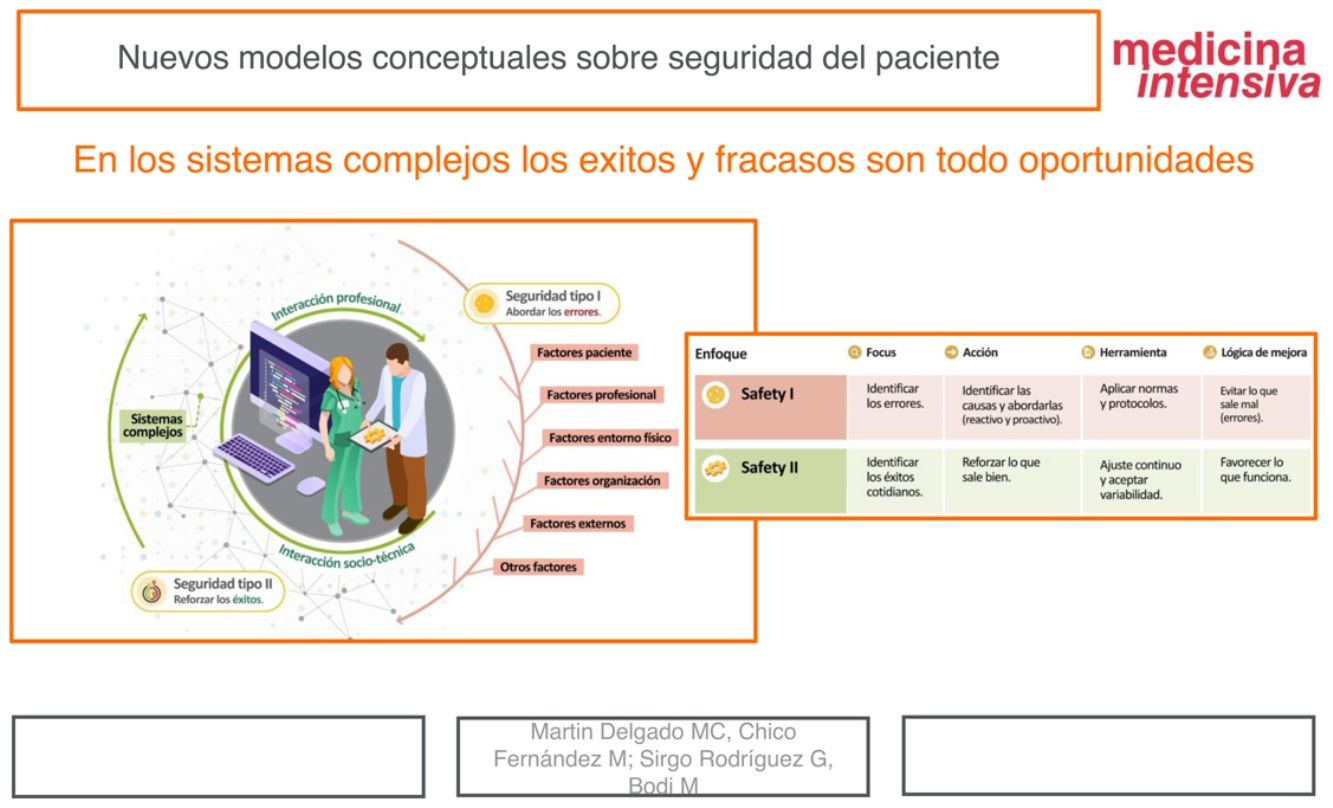

Seguridad tipo IIRecientemente han aparecido conceptos como la «ingeniería de la resiliencia», que considera la seguridad como la capacidad de tener éxito bajo condiciones variables alejándose del concepto de que no seguir la norma (los procedimientos) sea siempre incorrecto. Otra forma de verlo sería la habilidad intrínseca de un sistema para ajustar su funcionamiento ante cambios del entorno (esperados o inesperados) para mantener sus objetivos25. Considera que la seguridad no es una propiedad del sistema sino una característica de su funcionamiento. La gestión de la seguridad se fundamenta en la capacidad de adaptación y en considerar la variabilidad como algo que puede identificarse y que debe analizarse para ver cómo afecta al sistema. El ejemplo paradigmático de esta corriente es lo que se ha denominado SeguridadII26. El modelo clásico (SeguridadI) se ha enfocado siempre en buscar los eventos adversos (las cosas que van mal) midiendo la seguridad en base a la ocurrencia de incidentes y eventos adversos. La base de la gestión del riesgo se ha enfocado en buscar las causas con un enfoque reactivo como el análisis causa raíz27 o proactivo como el análisis modal de fallos y efectos28. Se pone el enfoque en lo que no es seguridad y se busca aprender de situaciones en las que la seguridad ha estado ausente. Entiende los procesos de forma bimodal, cuando funciona («trabajo como se imaginó») no ocurren eventos adversos y cuando no funciona (por errores o falta de cumplimiento) ocurren los incidentes y eventos adversos. El objetivo es conseguir a través de barreras, regulaciones, normas, estandarización, capacitación, volver al trabajo normal29. Aunque los eventos adversos ocurren con demasiada frecuencia, son muchas más las ocasiones en las que los resultados son favorables incluso en condiciones adversas. La SeguridadII, por el contrario, basa su premisa en que, en el día a día, la mayor parte de las tareas tienen un resultado exitoso y extraemos poco conocimiento de ese hecho. Paralelamente, los procesos no se estructuran desde su inicio de forma definitiva, sino que requieren continuos ajustes y adaptaciones (variabilidad), que es una cualidad que garantizan los profesionales.

Una forma de estudio de este tipo de Seguridad es el método de análisis de resonancia funcional (FRAM), que esencialmente sirve para modelar sistemas sociotécnicos complejos y es, a su vez, una forma gráfica de contrastar las tareas desde dos perspectivas: 1)como son imaginadas (y prescritas en los protocolos, por ejemplo), y 2)como son realizadas en realidad (aquí se introduce la variabilidad)30. Otro método de abordaje, más práctico, es poner en relieve y analizar (del mismo modo que se analizan los incidentes de seguridad) las tareas que son exitosas. Quizá no todas, porque, aunque el sistema sanitario es imperfecto, la mayoría de las tareas tienen un resultado positivo, sino aquellas que se quieran destacar por su brillantez. Ejemplo de ello son el proyecto Learning from excellence, en la UCI pediátrica del Hospital Infantil de Birmingham, que ha demostrado aumentar la prescripción antibiótica adecuada en base a esta teoría31, o la importancia que tiene en el aprendizaje reconocer los éxitos en los programas formativos de residentes de urgencias32. Otros ejemplos son los sistemas de notificación de incidentes «favorables o excelentes» que reconocen los buenos resultados de los profesionales, lo que favorece el compromiso y el bienestar de los profesionales33, o la indagación apreciativa, que se basa en creer que las organizaciones cambian en la dirección de lo que estudian y cómo lo estudian: enfocarse en lo positivo hace que la acción se mueva también en esa dirección. Esta teoría se ha aplicado al ámbito sanitario34, y aunque la evidencia científica es aún limitada, los estudios cualitativos y observacionales sugieren que puede tener un impacto positivo tanto en la práctica clínica como en los resultados organizativos y en la experiencia de los profesionales.

Los sistemas sociotécnicosUna premisa esencial de la seguridad desde la perspectiva de los sistemas complejos es que el entorno es también parte del sistema. Surgen, de este modo, conceptos relacionados con la ergonomía y secundariamente la idea de la ingeniería de los factores humanos. Este tipo de ingeniería se centra en mejorar la eficiencia, la creatividad, la productividad y la satisfacción en el trabajo, con el objetivo de minimizar errores e incrementar el rendimiento general del sistema35. A su vez esta ingeniería conecta con la resiliencia desde el momento en que los factores ambientales, organizativos y laborales permiten que sea más «fácil hacer las cosas bien y más difícil hacer las cosas mal», y que cuando ocurren errores estos tengan menor impacto en el paciente36. El modelo SEIPS (Ingeniería de Sistemas para la seguridad del Paciente) es un modelo teórico basado en la ingeniería de sistemas centrados en los «factores humanos/ergonomía». Todas las versiones del modelo representan tres componentes principales: 1)el sistema de trabajo, los procesos y los resultados; 2)las características o factores clave de cada uno, y 3)cómo los componentes se afectan entre sí. El modelo SEIPS3.0, con un enfoque sociotécnico, amplía el componente de proceso, utilizando el concepto de viaje del paciente para describir la distribución espacio-temporal de las interacciones de los pacientes con múltiples entornos asistenciales a lo largo del tiempo37. Existen otros ejemplos de cómo aplicar los factores humanos al diseño de equipos médicos (p.ej., con el rediseño de bombas de analgesia que favorecen su uso por los profesionales y reducen los riesgos asociados a estos equipos)38. Una revisión sistemática que incluía 28 estudios y 3.227 participantes mostró la efectividad de intervenciones enfocadas a los factores humanos en el ámbito sanitario mejorando los resultados, sugiriendo la necesidad de establecer guías estandarizadas de cómo aplicar estos principios en la seguridad del paciente39. Un estudio reciente muestra como la selección de la tecnología que se incorpora en el ámbito sanitario pocas veces incorpora criterios de seguridad en base a los factores humanos40. Posteriormente, aparece la ingeniería de los sistemas cognitivos que complementa a los factores humanos y ergonómicos inicialmente centrados en la tecnología, con el objetivo de comprender la perspectiva humana en relación con la tecnología.

Probablemente el grado más elevado de organización resiliente sean aquellas denominadas organizaciones de alta fiabilidad41. Estas organizaciones tienen unas características que son construibles, esencialmente: se preocupan por los errores, evitan la simplificación de los problemas (análisis en profundidad), presentan una elevada conciencia situacional (capacidad de percibir y comprender lo que está ocurriendo en el entorno) y basan sus decisiones en el conocimiento (se valora la figura del experto. Siendo, como se mencionó, un grado tan elevado de organización, existen ciertas dificultades para desarrollar este modelo en la práctica, sirviendo, no obstante, como ejemplo inspirador42.

Nuevos paradigmas de la SeguridadLa Seguridad IIIFrente a la Seguridad II ya han surgido otros modelos, como el de la SeguridadIII, promovido por Leveson43. Critica de forma abierta la SeguridadII y refuta que la diversidad y riqueza de las diferentes teorías y marcos conceptuales puedan de forma simplista etiquetarse como SeguridadI. SeguridadIII se basa en la System Theory, que entiende que los accidentes o «pérdidas» se deben a una gestión ineficaz de los riesgos. Analiza por qué el sistema no se ha comportado de la manera que se había diseñado buscando qué estructura del control de seguridad no ha funcionado e intenta eliminar, mitigar o controlar los riesgos, entendiendo que el sistema debe estar preparado para permitir a los humano ser flexibles y resistentes y manejar eventos inesperados. Buscaría un diseño de todas las partes que ante situaciones extremas la seguridad se siga manteniendo. Propone el System-Theoric Accident Model and Processes (STAM) ampliando el modelo clásico de causalidad con mayor complejidad e interacciones inseguras entre los componentes del sistema. Más que prevenir el fallo imponen restricciones al comportamiento del sistema.

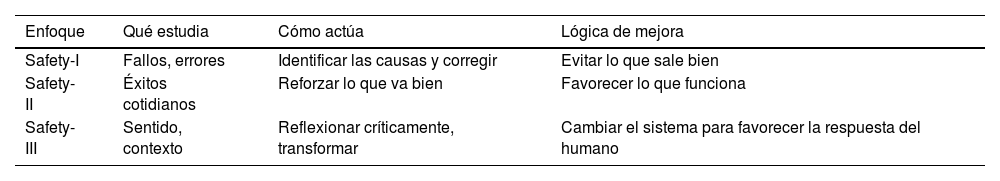

La tabla 1 muestra una comparación entre los tres modelos.

Comparación de los modelos Safety I, II y III

| Enfoque | Qué estudia | Cómo actúa | Lógica de mejora |

|---|---|---|---|

| Safety-I | Fallos, errores | Identificar las causas y corregir | Evitar lo que sale bien |

| Safety-II | Éxitos cotidianos | Reforzar lo que va bien | Favorecer lo que funciona |

| Safety-III | Sentido, contexto | Reflexionar críticamente, transformar | Cambiar el sistema para favorecer la respuesta del humano |

La Seguridad de forma diferente (Safety Differently), desarrollada por Drekker, comparte algunos de los conceptos de la SeguridadII enfocándose en las capacidades positivas de las personas y no en los eventos adversos. Considera que la seguridad es una responsabilidad ética, no legal; busca desburocratizar y humanizar la seguridad. Se basa en: potenciar la autonomía y la capacidad de decisión de los profesionales sobre cómo realizar sus tareas a través de la formación y desarrollo profesional, implica al personal de primera línea preguntándoles que necesitan para hacer las tareas de forma segura, influye en su comportamiento a través del diseño de los espacios, potencia la colaboración e implicación y evalúa la capacidad de hacer las cosas bien44.

El desorden de la seguridad o Safety clutterAsume que la mejora de la seguridad puede alcanzarse a través de la reducción o la simplificación de algunas actividades. En muchas ocasiones existen muchos procedimientos, funciones y actividades que se incorporan en aras de la seguridad, pero no aportan valor al paciente, son inefectivas y consumen recursos. Esto puede ocurrir cuando se duplican actividades con la misma función, se generalizan sin tener en cuenta la indiferenciación o se especifican de forma exhaustiva. En una encuesta realizada a profesionales sanitarios, las principales prácticas identificadas que no aportan valor fueron tareas burocráticas (p.ej., misma información en diferentes registros), duplicación (doble chequeo de medicación) o rondas intencionales45. Se proponen evaluar la contribución, la confianza o la certeza y el consenso que existe en la mejora de la seguridad ante determinadas actuaciones antes de su aplicación o su desimplantación46.

Extensibilidad gradualOtro concepto innovador es el «extensibilidad gradual» o «adaptabilidad sostenible», que sería la habilidad de un sistema de ampliar su capacidad de adaptación ante eventos sorpresa que desafían sus límites. Todos los sistemas funcionan con un rendimiento y un rango de adaptabilidad determinados (límites) debido a los recursos finitos y a la variabilidad inherente de su entorno. Ello conlleva a que siempre existirá incertidumbre, lo que hace que el riesgo nunca sea nulo y sea variable. Esta teoría propone descentralizar la toma de decisiones en las personas más próximas a la información y punto de riesgo, premiar la reciprocidad y apoyo entre los equipos que evitan la saturación y compartir la información a tiempo real. Como herramientas propone aumentar la conciencia de sorpresas inesperadas, evaluar la capacidad de adaptación de cada unidad, medir la capacidad de maniobra y comprobar periódicamente la capacidad de adaptación de las unidades. Estas teorías serían completamente aplicables al entorno de la pandemia por COVID-1947.

Este enfoque multidimensional y el abordaje de la SP desde las diferentes teorías propuestas desde otras organizaciones, aunque con dificultad para su aplicación en el ámbito sanitario48, podrían contribuir a reducir los riesgos asociados a la atención sanitaria y superar algunas barreras que han impedido hasta la fecha avanzar lo suficiente en SP49.

¿Dónde podemos ubicar los diferentes artículos de esta serie? De los modelos clásicos a los nuevos paradigmas de la Seguridad del PacienteLos artículos de la serie que finaliza han revisado conceptos y modelos clásicos, y aspectos clave que nos han permitido comprender, mejorar y fortalecer la SP en medicina intensiva en las dos últimas décadas: desde aspectos estructurales de los servicios y los equipos, la fragilidad de los sistemas, la implicación de los pacientes y las familias, la importancia del cuidado del profesional y su bienestar, los nuevos enfoques formativos y el papel creciente de las nuevas tecnologías, y especialmente la inteligencia artificial.

El artículo sobre riesgo cero sitúa el debate en las limitaciones reales de los sistemas, haciendo referencia a las estructuras, a la organización asistencial y a la importancia de las herramientas y la sistematización de los procesos50. Todo ello, junto con la epidemiología de los eventos adversos51, totalmente alineado con el marco clásico de la Seguridad tipoI.

Los artículos sobre el impacto de la seguridad en los resultados clínicos52 y sobre el cuidado del profesional53 como eje de seguridad nos introducen en un enfoque más relacional y dinámico. Abordan la necesidad de garantizar las condiciones que permiten cuidar y ser cuidado, tanto a nivel clínico como emocional. Estas perspectivas abren paso al pensamiento de Seguridad tipoII, enfocado en entender por qué las cosas suelen salir bien y cómo reforzar los mecanismos adaptativos de los equipos y sistemas, junto con conceptos relacionados con la ergonomía y el factor humano54. Y en esta línea, en la última década son crecientes los avances realizados y la innovación en la docencia, y se ha dedicado un artículo a la simulación clínica, que refuerza la necesidad de entrenar los equipos para afrontar la complejidad del sistema. La simulación in situ, la realidad virtual y el debriefing centrado en el juicio reflexivo apuntan a capacitar a los profesionales no solo para ejecutar tareas, sino para adaptarse, colaborar y aprender de la experiencia, principios fundamentales en los modelos resilientes de seguridad55.

La inteligencia artificial supone un paso más hacia un nuevo paradigma que todavía es difícil definir, pero que supondrá la evolución hacia nuevos modelos, en los que el profesional va a tener que participar más activamente que nunca para definir cómo vamos a conjugar tecnología e interacción humana, con todas sus implicaciones éticas56.

Desde este enfoque, incluso herramientas aparentemente técnicas, como la simulación, pueden ser vistas como plataformas para la construcción de confianza y aprendizaje colectivo. Va a ser necesario evaluar el impacto de todas estas herramientas y metodologías. Y la evaluación no va a ser únicamente desde la mirada del profesional, sino que la implicación de los pacientes y de las familias adquiere una función transformadora. De ser informados, van a ser actores principales, y su experiencia y su visión van a guiar y encajar los nuevos modelos57.

En conjunto, esta serie no solo traza un mapa del estado actual de la seguridad del paciente crítico, sino que propone un desplazamiento necesario: del control al cuidado, del error al aprendizaje, de la norma al contexto, del análisis técnico a la reflexión colectiva.

FinanciaciónLos autores declaran no tener ningún tipo de financiación económica relacionada con la publicación de este manuscrito.

Declaración sobre el uso de inteligencia artificialLos autores declaran que no han hecho uso de IA generativa y tecnologías asistidas por IA en el proceso de redacción.

Contribución de los autoresTodos los autores (MCMD, MB, MCH, GS) han contribuido en la concepción del artículo, su borrador y revisión crítica del contenido intelectual, así como su aprobación definitiva de la versión final del artículo.

Conflicto de interesesLos autores declaran que no existe ningún tipo de conflicto de intereses (relación personal o financiera con personas u organizaciones que pudieran influenciar inadecuadamente su trabajo).